martian m. mächler – a hug

5. Dezember 2025 bis 31. Januar 2026

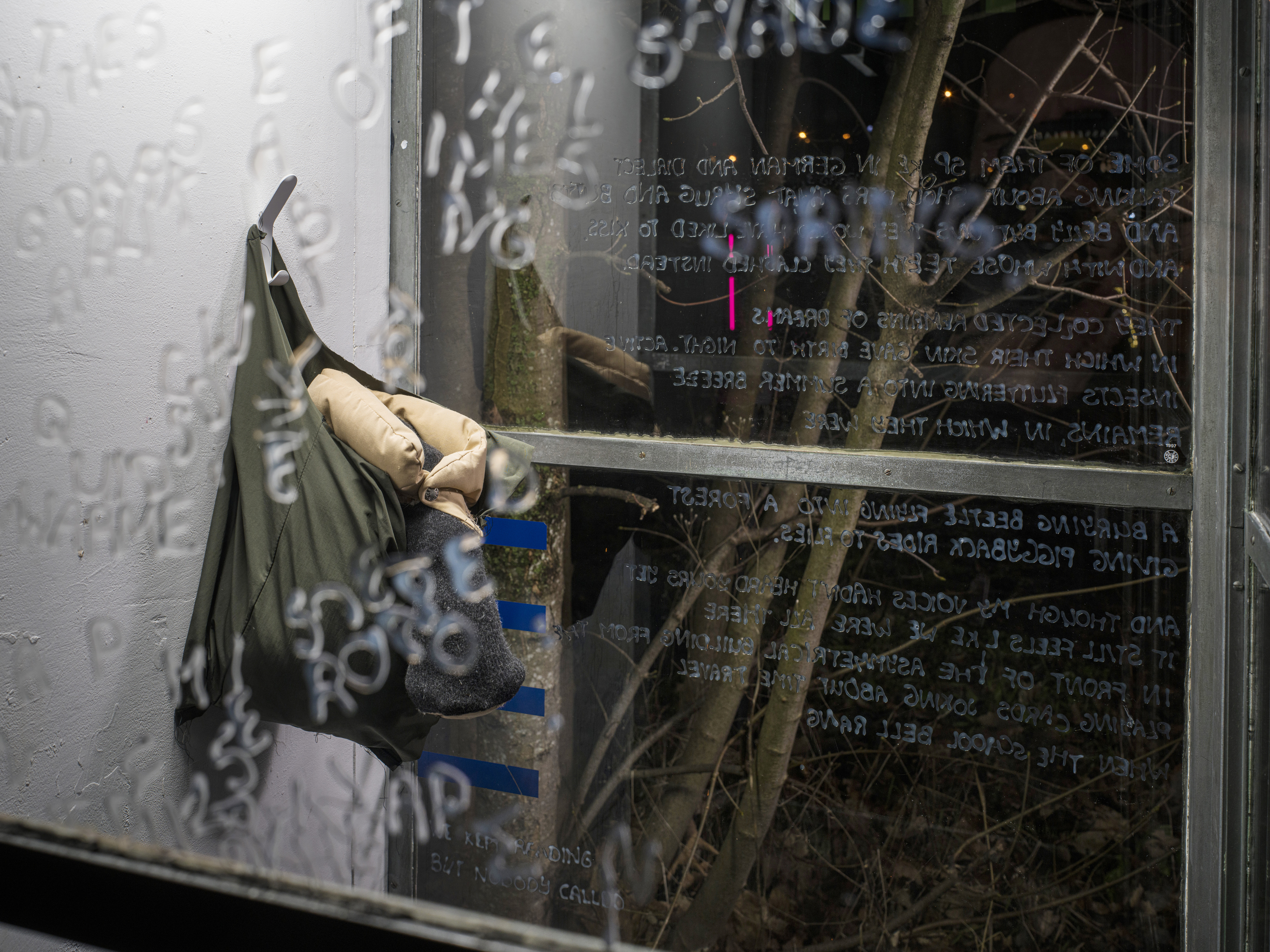

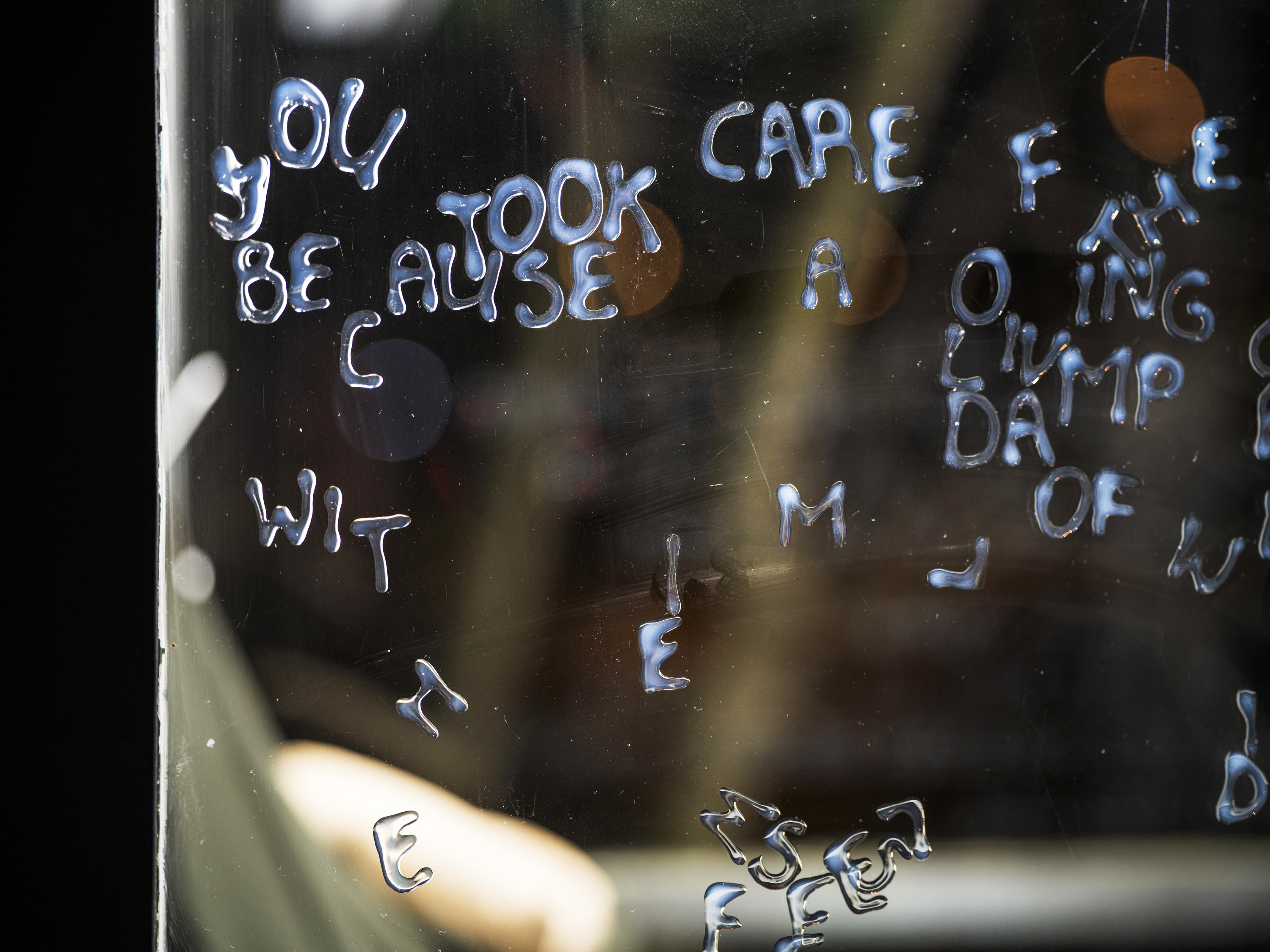

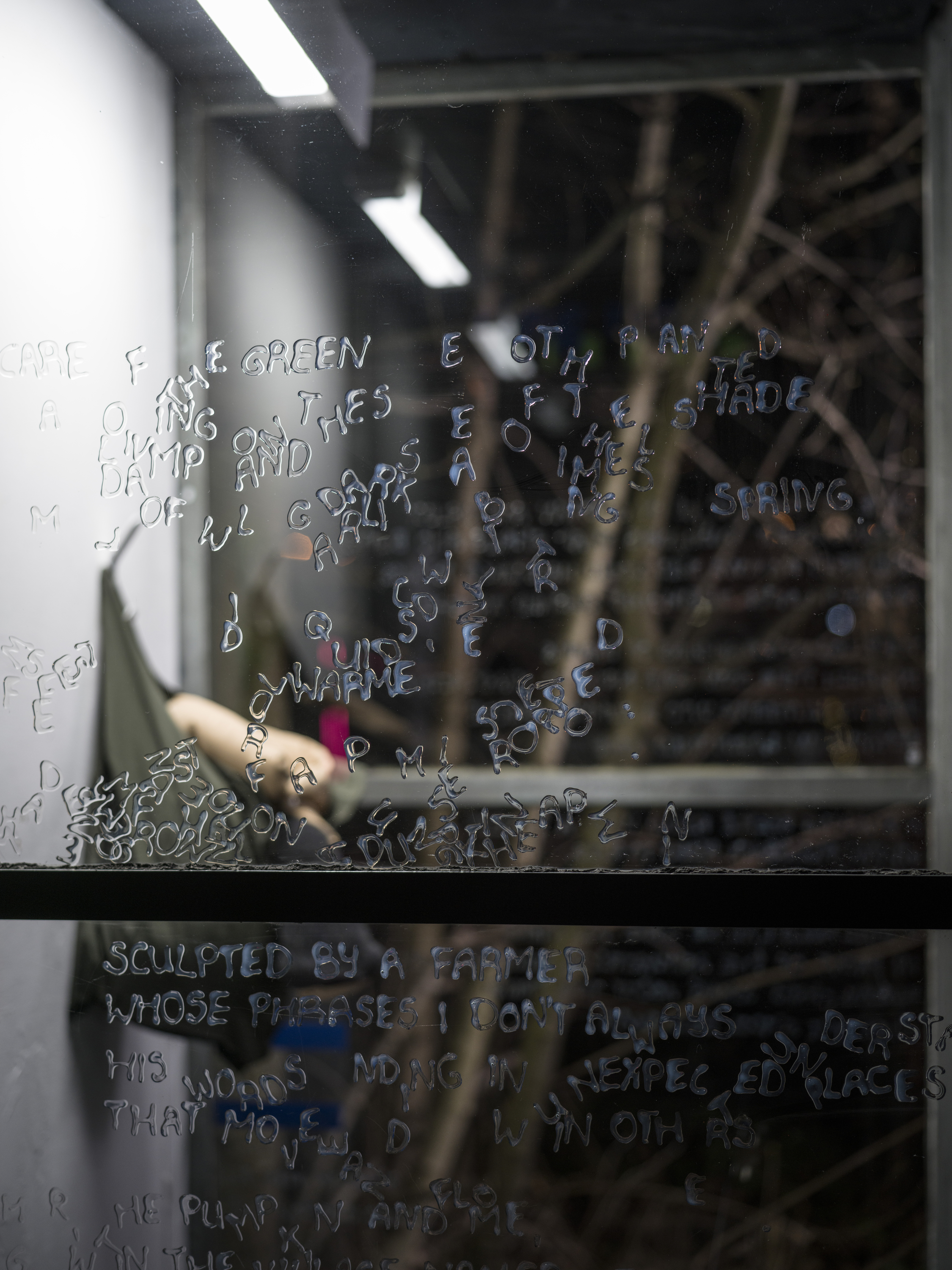

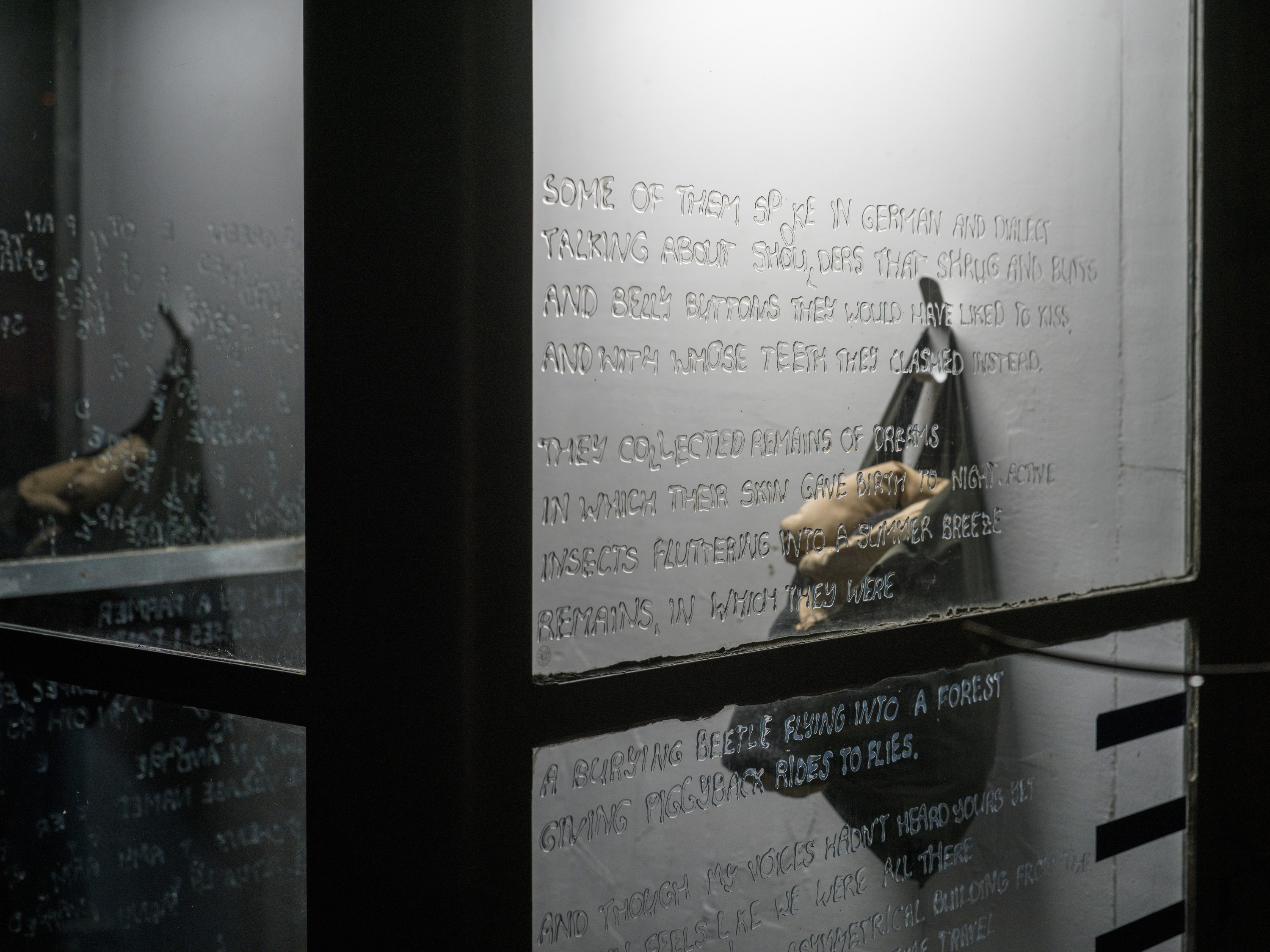

Auf den Glasflächen der Telefonkabine von ring ring ist das Gedicht a hug1 von martian m. mächler zu lesen. Jeder Buchstabe wurde dafür mit transparenter Fensterfarbe - einer Füllfarbe - geschrieben und einzeln aufgeklebt. Für martian sind dabei die unterschiedlichen Auseinandersetzungen mit dem Text wichtig: Das Anpassen des Textes auf einen Ort, dessen Gegebenheiten und Oberflächen, das wässrige Schreiben der Buchstaben, das Warten während des Trocknungsprozesses, das Anbringen der einzelnen Buchstaben und wie sie eine Art Bühne betreten. Es ist martian zudem wichtig, dass das Gedicht nicht nur auf einer Glasfläche präsentiert wird, sondern über alle Oberflächen verläuft und so den Betrachter:innen deren Lesebewegung choreografiert und die Bewegungen Teil der Arbeit werden. Beim Lesen sind sie auch mit Spiegelungen und mit dem Innenraum konfrontiert.

Inhaltlich geht es im Gedicht um eine Zeitreise in die Vergangenheit, die eine Erinnerung an eine Küche, einen sicheren Ort, hervorruft. Sie ist warm und dieses Gefühl fühlt sich deshalb wie eine Umarmung an. Es ist ein Ort, wo verschiedene Stimmen akzeptiert sind und nicht Einsamkeit, sondern Verbundenheit überwiegt.

Im Innern der Kabine hängt ein Telefonhörer aus Stoff. Er besteht aus einer alten beigen Daunenjacke und einem dünn gewordenen dunklen Wollpullover. Die Kabine ist geöffnet und lädt dazu ein, sie zu betreten und herauszufinden, ob jemand am anderen Ende der Leitung spricht. Oder verhält es sich eher wie mit der letzten Zeile des Gedichts a hug und «[we kept reading, but] nobody called»?

martian m. mächler (*1991) lebt in Zürich und absolvierte den Bachelor of Fine Arts an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) und den Masterstudiengang Literarisches Schreiben (MFA CAP) an der Hochschule der Künste in Bern (HKB). 2023 wurde das Buch i left my body behind zum Anlass der Ausstellung Solo Martian M. Mächler mit Esther Vorwerk & André Veigas P., veröffentlicht. In diesem narrativen Gedichtsband geht es unter anderem um die Beherbergung von Vielstimmigkeit im selben Körper. Die Beschäftigung mit Identität, gesellschaftlichen Normen und Sprachen sind in den Projekten von martian evident. Die künstlerische Umsetzung erfolgt meist in Text, Performance und/oder Soundinstallationen. Auch das Kollektiv weather forcast, von martian m. mächler und Esther Vorwerk, schreibt, performt und bietet Workshops an. weather forecast arbeiten mittels gemeinsamen Schreibmethoden an Räumen, in welcher Trauer geteilt und nicht isoliert oder singulär verhandelt werden muss.

1 Aus dem Buch i left my body behind von martian. m. mächler, Wasteland, Zürich 2023.

Bilder: Christian Beutler Text: Sibylle Meier

Karin Würmli – fragile-singularitäten-hot-spot

10. Oktober 2025 bis 23. November 2025

Weisse Kreidezeichnungen auf der Scheibe der Telefonkabine von ring ring verwehre den Betrachter:innen zum Teil den Blick ins Innere. Das Objekt wirkt verlassen, nicht mehr in Gebrauch. Telefonkabinen boten einen sicheren Ort um beispielsweise nach

Hause zu telefonieren oder auch, falls nötig, um Hilfe anzufordern. Heute übernehme diese Funktionen die Handys, die Kabinen sind deshalb obsolet geworden und verschwinden. Die Künstlerin Karin Würmli ist für dieses Werk von den leeren Schaufenstern, die sie auf ihren Reisen nach Süditalien immer wieder antrifft, inspiriert worden. Beim näheren Betrachten sieht man in der Kabine eine Keramikskulptur, die etwas erhöht auf einem Sockel steht. Zwei Arme – deren Bestandteile in „Orecchiette“ - Technik geformt wurden – ragen in die Höhe. Zeigefinger und Daumen bilden einen Kreis und implizieren, dass „alles gut ist“. Vulkane, Fruchtbarkeits- und Unendlichkeitszeichen aus Ton sind um die Skulptur plaziert. Es scheint, als ob es sich dabei um ein Orakel handelt, das auf einem Altar gehuldigt wird. Allerdings bleibt unklar, was denn „alles gut ist“, zumal an unterschiedlichen Stellen Risse feststellbar sind. Und inwiefern es sich dabei um einen wichtigen Ort, eben um einen hot – spot, handelt oder ob Karin Würmli mit dem Wortspiel eher auf die heissen Flecken/Vulkane verweist. Und ob sie im Titel fragile – singularitäten – hot – spot auf das Verschwinden der Telefonkabinen Bezug nimmt, auf das nicht mehr telefonieren können oder ob die Künstlerin auf den Begriff des schwarzen Lochs und den Zustand an dem bestimmte Eigenschaften unendlich werden, verweist. Die Skulptur bleibt hinter Glas geheimnisvoll und nicht greifbar.

Karin Würmli (*1977) ist in Florenz, Neapel und Wil aufgewachsen. Sie lebt und arbeitet in Zürich.

2001 schloss Karin Würmli ihren Bachelor in Fine Arts an der F + F in Zürich ab. Es folgten Weiterbildungen in Archäologie, Restauration und Malerei und 2016 vervollständigte sie ihre Kunstausbildung mit einem Master of Fine Arts in Basel.

Während ihren Ausbildungsjahren arbeitete Karin Würmli als Möbelrestauratorin, im archäologischen Dienst und viele Jahre auch in der Galerie Mai 36. Diese Tätigkeite und ihre Kleinkinderjahre in Italien prägen die Künstlerin bis heute. Ihre Herangehensweise unterscheidet sich dabei je nachdem mit welcher Technik sie arbeitet. Zum Beispiel malt Karin Würmli Bilder ohne vorher ein Thema bestimmt zu haben – sie gibt die Kontrolle ab und lässt das Werk entstehen, im besten Fall erreicht sie dabei einen tranceähnlichen Zustand. Anders beim Zeichnen, wo sie versucht in den Fokus zu kommen. Inhaltlich beschäftigt sich Karin Würmli mit Ritualen, Wiederholungen und Fiktion.

Bilder: Christian Beutler, Text: Sibylle Meier

Mia Diener – call the tree

28. August 2025 bis 28. September 2025

Mia Diener, (*1982) lebt und arbeitet in Winterthur. Ihre künstlerische Ausbildung

absolvierte sie an der Kunstschule F+F in Zürich. Sie beinhaltete auch ein Austauschsemester in Boston und 2009 erhielt sie ein Atelierstipendium in Kairo. In ihrem Schaffen beschäftigt sie sich mit den Themen Zeit und Natur und damit welchen Umgang wir mit ihr pflegen. Dabei spielt auch Erinnerung eine zentrale Roll und die damit verbundene Vergänglichkeit. Zeit, die zerrinnt. Die Künstlerin arbeite bevorzugt mit ihren Händen und schafft mit analogen Drucktechniken, Collagen Mapping und Malerei. Ihre bevorzugte Arbeitsweise ist die ortsspezifische Installation die sie erzählerisch und poetisch umsetzt. Eine wichtige Inspirationsquelle ist für Mia Diener der Wald und ihre Träume.

Bilder: Christian Beutler, Text: Sibylle Meier

Andrea Cindy Raemy – Inorganic sympathy, inorganic symphony

5. Juni 2025 bis 10. August 2025

Andrea Cindy Raemy, (*1980) lebt und arbeitet in Biel/Bienne und absolvierte ihre künstlerische Ausbildung an der ZHdK in Zürich und an der HKB in Bern, dort schloss sie 2024 ihr Studium mit einem Master in Fine Art ab. Andrea Cindy Raemy

arbeitet mit unterschiedlichen Materialen wie Textil, Holz, Metall oder Plastik und schafft Installationen und Skulpturen, die vom Handwerk inspiriert sind und von ihr in den Kunstkontext transformiert werden. Wichtig ist für sie die Prozessarbeit in

Verbindung mit dem jeweiligen Material. Mit dem Einsatz des eigenen Körpers und durch freies Assoziieren entsteht ein neuer Materialismus 2 der dazu beiträgt, dass die Materie in ein Kunstwerk überführt wird.

1 Der Titel der Arbeit ist vom Vortrag "Powers of the Hoard: Artistry and Agency in a World of Vibrant

Matter“ der Theoretikerin Jane Bennet, inspiriert. Andrea Cindy Raemy nimmt Bezug auf folgendenSatz: „It’s made of stuff, I’m made of stuff, there’s an inorganic sympathy, a connection between an object and I.“

2 Die Künstlerin setzt sich mit dem Werk der amerikanischen Physiker*in und Philosoph*in Karen

Barad auseinander, die den neuen Materialismus prägte, https://politicalecology.blogs.unihamburg. de/der-neue-materialismus/.

Bilder: Christian Beutler, Text: Sibylle Meier

Samuel Haettenschweiler – Gegen die Linie

Samuel Haettenschweiler – Gegen die Linie

10. April 2025 bis 25. Mai 2025

Vier Bauprofile sind auf dem Areal des Basislagers von weitem sichtbar. Sie markieren die Ecken der Telefonkabine ring ring, die längst ihre ursprüngliche Funktion verloren hat. Sie strecken sich entlang der Kanten empor, neigen sich, biegen sich, dringen in

den Innenraum ein oder ragen in den umgebenden Raum hinaus. Es entsteht der Eindruck, als würde die Kabine erweitert. Anstelle von Abbau und Verschwinden – wie es vielen noch bestehenden Telefonkabinen droht – hier Ausbau und Präsenz. Dieser Impuls wird gebrochen, weil die Profile keine klassischen Absteckhilfen mehr sind, sondern Skulpturen, die ein Eigenleben suggerieren. Sie nehmen Raum in Besitz, werden zu Handlungsträgern und emanzipieren sich so aus der Rolle der passiven Stellvertreter. Gegen die Linie verweist auf eine mögliche Zukunft, eine Fiktion dessen, was sein könnte – und verändert zugleich die Wahrnehmung des gegenwärtigen Orts. Das Werk verhandelt Mechanismen der Verdichtung und der Umgestaltung im urbanen Kontext. Es stellt Fragen nach Themen wie Inbesitznahme von Raum, Gentrifizierung oder auch auf das Verschwinden von Nischen im öffentlichen Raum. Das Basislager kann dabei als Sinnbild für die prekäre Verfügbarkeit von Freiräumen in der Stadt stehen.

Samuel Haettenschweiler, (*1976) lebt und arbeitet in Zürich. Seine künstlerische Ausbildung absolvierte er an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) sowie an der Universität der Künste Berlin, (Institut für Kunst im Kontext) und er schloss 2022 sein Masterstudium in Contemporary Art Practice an der Hochschule der Künste Bern (HKB) ab. 2024 wurde er mit einem Förderbeitrag des Kantons Zug ausgezeichnet und war Stipendiat des Zentralschweizer Ateliers in New York. In seinem künstlerischen Schaffen interessiert er sich insbesondere für den urbanen Raum und dessen Veränderung. Im Spazieren durch den städtischen Raum erkennt Samuel Haettenschweiler Zusammenhänge, die er in seinem skulpturalen Schaffen reflektiert und transformiert. Wichtige Inspirationsquelle ist der Soziologe Lucius Burkhardt, der zu Beginn der 1980er Jahre die Promenadologie (auch Spazierwissenschaft) etablierte.1 Die Architektur spielt dabei eine ebenso wichtige Rolle wie die sozialen Räume. Skulptur, Assemblagen mit gefundenen Objekten, Fotografie und grossformatige Installationen im öffentlichen Raum entstehen, werden in verschiedene Kontexte übersetzt und sollen zu neuen Denkräumen anregen.

1 Die Spazierwissenschaft ist eine kulturwissenschaftliche und ästhetische Methode, die beabsichtigt, die Bedingungen der Wahrnehmung der Umwelt bewusst zu machen und die Umweltwahrnehmung zu erweitern. Sie basiert sowohl auf einer kulturgeschichtlichen Analyse von Formen der Umweltwahrnehmung als auch auf experimentellen Praktiken zur Umweltwahrnehmung wie reflexive Spaziergänge und ästhetische Interventionen. https://de.wikipedia.org/wiki/Promenadologie

Bilder: Christian Beutler, Text: Sibylle Meier

Samuel Haettenschweiler, (*1976) lebt und arbeitet in Zürich. Seine künstlerische Ausbildung absolvierte er an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) sowie an der Universität der Künste Berlin, (Institut für Kunst im Kontext) und er schloss 2022 sein Masterstudium in Contemporary Art Practice an der Hochschule der Künste Bern (HKB) ab. 2024 wurde er mit einem Förderbeitrag des Kantons Zug ausgezeichnet und war Stipendiat des Zentralschweizer Ateliers in New York. In seinem künstlerischen Schaffen interessiert er sich insbesondere für den urbanen Raum und dessen Veränderung. Im Spazieren durch den städtischen Raum erkennt Samuel Haettenschweiler Zusammenhänge, die er in seinem skulpturalen Schaffen reflektiert und transformiert. Wichtige Inspirationsquelle ist der Soziologe Lucius Burkhardt, der zu Beginn der 1980er Jahre die Promenadologie (auch Spazierwissenschaft) etablierte.1 Die Architektur spielt dabei eine ebenso wichtige Rolle wie die sozialen Räume. Skulptur, Assemblagen mit gefundenen Objekten, Fotografie und grossformatige Installationen im öffentlichen Raum entstehen, werden in verschiedene Kontexte übersetzt und sollen zu neuen Denkräumen anregen.

1 Die Spazierwissenschaft ist eine kulturwissenschaftliche und ästhetische Methode, die beabsichtigt, die Bedingungen der Wahrnehmung der Umwelt bewusst zu machen und die Umweltwahrnehmung zu erweitern. Sie basiert sowohl auf einer kulturgeschichtlichen Analyse von Formen der Umweltwahrnehmung als auch auf experimentellen Praktiken zur Umweltwahrnehmung wie reflexive Spaziergänge und ästhetische Interventionen. https://de.wikipedia.org/wiki/Promenadologie

Bilder: Christian Beutler, Text: Sibylle Meier